«Curtis» (1970), de Curtis Mayfield

El músico de Chicago alcanzó su gran cumbre con un tratado de soul abigarrado que ponía banda sonora al fin de las utopías de los sesenta.

Siempre se habla, con razón, de Marvin Gaye y de Stevie Wonder como los dos titanes que elevaron la música soul, a principios de los años setenta del siglo pasado, a unas cotas de madurez y de complejidad hasta entonces inéditas. También, en menor medida, a Isaac Hayes. Y casi siempre se tiende a soslayar, por el motivo que sea, a Curtis Mayfield, otro músico salido de una de las grandes factorías de los sesenta – en su caso, la ABC Paramount, donde militaban sus Impressions – , quien también nos dejó un reguero de obras mayores, entre 1970 y 1975, de auténtico órdago, cimentadas en una frondosa instrumentación, el calado conceptual de la mayoría de sus canciones y, sobre todo, una voz que seguramente merodeó lejos de otros portentos, pero hizo del falsete todo un arte.

Mayfield, ya lo cuenta su hijo en el libro biográfico Alma vagabunda. La vida de Curtis Mayfield (Es Pop, 2019), fue un personaje contradictorio, quizá demasiado para gozar del estrellato masivo o de esa cualidad indefiniblemente transversal que sí albergaron los contemporáneos que listamos en la primera línea de este texto (era frecuentemente huraño, desconfiado y con un compromiso sociopolítico más tenue, qué le vamos a hacer), y quizá eso explique que haya llegado a nuestros días más como una figura de culto – especialmente tras su reivindicación en el Reino Unido desde los años ochenta – que como un tótem de dominio público. Siempre será ese nombre que los inevitables tocapelotas que optan siempre por la tercera vía ante las controversias binarias (Beatles/Stones, Gaye/Wonder, Oasis/Blur, Pistols/Clash) esgrimen a su favor. Argumentos tienen, seguro. Es una tentación en la que es fácil caer.

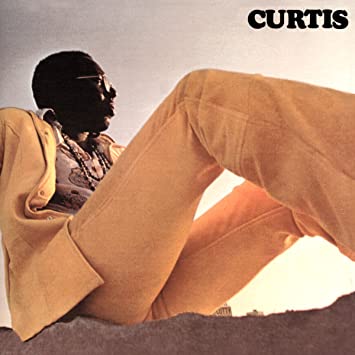

El caso es que, de toda esa retahíla de obras magnas que nuestro hombre enlazó tras el ocaso de las utopías de la década prodigiosa, el más redondo es, sin duda, el primero. Su debut en solitario. El que lleva su nombre de pila por título y una fotografía suya, con chaqueta y acampanados pantalones amarillos, en la cubierta.

La psicodelia, el funk y la conciencia social permeaban ya sin remilgos en la mollera de un creador que, además, estrenaba su propio sello, Curtom, el primero creado por un artista negro: otra de las causas, seguramente, de su postergación entre los grandes de la música negra de los setenta, ya que siempre era más fácil llamar la atención desde la Motown, la Stax, Atlantic o Philadelphia International que desde una discográfica propia, surgida prácticamente de la nada, aunque tuviera distribución a cargo de Buddah Records.

Hay quien dice que esta gran explosión creativa que fue Curtis (1970) fue como el Sargent Pepper’s del soul. O como su Pet Sounds. No es una exageración. Elevó al género a otra dimensión creativa, y lo hizo muy pronto. Antes que nadie, contagiado de la pujanza de Sly & The Family Stone y el primer Isaac Hayes, haciendo propio el ritmo febril y el pulso sociopolítico de los primeros y la visión orquestal del segundo. Desde la visión de un talento omnímodo que componía, cantaba, producía e ideaba en su cabeza todos los arreglos de sus canciones.

Lustrosas secciones de cuerda, imponentes vientos, guitarras wah wah, percusiones que mutan en congas de ritmo frenético (la de «We People Who Are Darker Than Blue»), melodías briosas que cabalgan a lomos del orgullo racial (escuchen cómo dice «niggers» ya en el primer corte, «If There’s Hell Below, We’re All Gonna Go», muchos años antes de que los músicos del hip hop lo hicieran divisa común), desarrollos instrumentales que se explayan sin reparar en el reloj, abigarramiento y también pegada instantánea (esa «Move On Up»), se dan cita en un trabajo mayúsculo, perfecto compendio de ética y estética.