Disco de la semana: «A Beginner’s Guide», de Sufjan Stevens y Angelo De Augustine

El músico de Illinois entrega un disco que puede perfectamente competir con sus mejores obras a raíz de un encierro, con atracón cinematográfico incluido, con su compañero de sello.

Conviene asumirlo desde ya, que todo lo demás es circunloquio: este es el Sufjan Stevens que nos gusta a todos. No el de sus indagaciones electrónicas, tampoco el de sus discos de canciones navideñas, ni el de sus muchos proyectos paralelos, ni el de sus bandas sonoras ni el que se hace pajas mentales tratando de cumplir con su vieja aspiración de grabar 52 discos (uno por cada estado que da forma a los EE.UU.) ni tampoco el de sus abigarrados trabajos instrumentales preñados de psicodelia cósmica, por muy bien que puedan estar.

No, el Sufjan Stevens por el que siempre hemos suspirado es, no nos engañemos, el de Illinois (Asthmattic Kitty, 2005) y el de Carrie & Lowell (Asthmattic Kitty, 2015); en menor medida (también) el de Seven Swans (Asthmattic Kitty, 2004), que fue aquel por el que muchos le descubrimos y por el que justificamos incluso la ocasión de hablar con él. Y también el de discos como este, aunque llegue firmado a cuatro manos.

Me descubro a mí mismo anotando términos como «muy bonita», «preciosa», «maravillosa», «solemne», «virguería», «delicada». Palabrería. Calificativos cogidos al vuelo, con los que intento apresar a bote pronto lo que me sugiere cada una de estas catorce canciones. Borradores, esbozos con los que intentar dar forma a un discurso medianamente coherente, en el intento de describir algo para lo que el diccionario se queda corto.

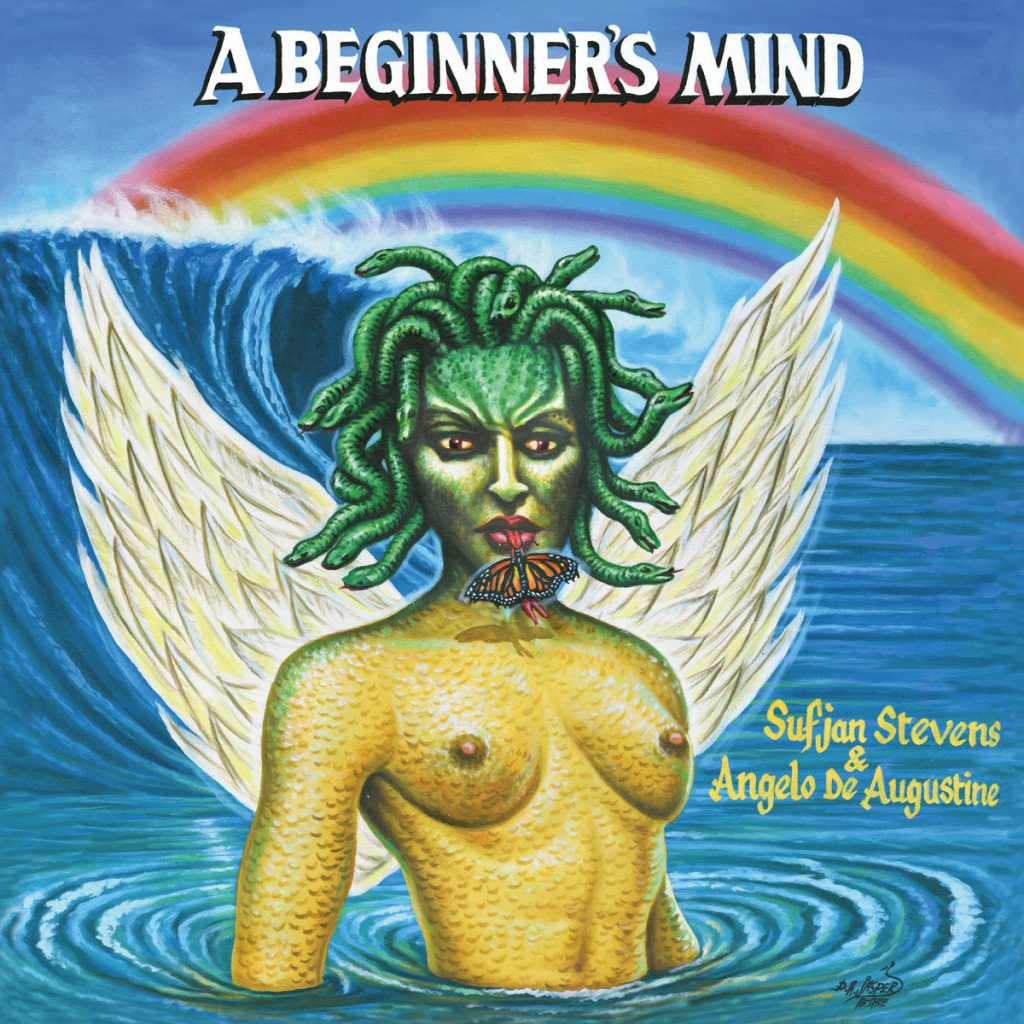

Me canso de coleccionar epítetos porque con discos como este, es la música la que habla por sí sola. Y porque no hacen más que redundar en lo ya sabido: que este hombre nos hace volar cuando decide ponerse (aquí, metafóricamente; en el escenario, de verdad) sus alas de ángel, aunque sea de un modo tan aparentemente casual. Es magia que prende al margen de los grandes presupuestos, los estudios de postín y las colaboraciones de campanillas. Un ensalmo que no precisa gran presupuesto.

Sufjan y su amigo Angelo De Augustine, compañero de sello discográfico, se encerraron durante dos semanas en una cabaña para meterse entre pecho y espalda catorce de sus películas favoritas, y componer al día siguiente una canción inspirada en cada una de ellas.

Me cuesta encontrar la relación entre Hellraiser III (Anthony Hickox, 1992) y «The Pillar of Souls», o entre El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 1991) y «Cimmerian Shade», o entre La noche de los muertos vivientes (George A. Romero, 1968) y «You Give Death a Bad Name», más allá de sus letras, que en cierto modo remiten a sus argumentos. Y la verdad es que tampoco me importa demasiado, porque las canciones funcionan perfectamente sin necesidad de saber cuál es la chispa que las enciende. Cuánta belleza en estado puro brota aquí de fotogramas tan truculentos.

Juglar indie por excelencia del siglo XXI, músico capaz de tocar las fibras más sensibles a base (sobre todo) de fundir en su mejor versión el folk, el gospel y pop con la perspicacia melódica y la sensibilidad a flor de piel de un Elliott Smith pero con mucha más imaginación y recursos, Sufjan Stevens acaba por convencer cuanto más desnudo y con menos pretensiones se nos muestra. Esto no es más que otra muestra.