Selección Premium: «Achtung Baby», de U2

El cuarteto irlandés U2 quiso formar parte de la historia en el epicentro mismo del fin de la Guerra Fría, y lo logró con «Achtung Baby», una reconversión milagrosa que acabó siendo el mejor disco de su carrera.

Las guitarras raspaban. Sonaban ásperas. Su sonido, con más profundidad de campo. Como en un inédito formato tridimensional que no se hubieran atrevido a explorar. Sus letras, más crípticas, enigmáticas y evocadoras. Su producción, más sexy. Turgente. Con Daniel Lanois y Brian Eno haciendo maravillas. Ocurrió hace treinta años.

Hacía poco más de un año que el muro de Berlín ya era historia. El bloque soviético, un conglomerado de hormigón reducido a escombros. La gran imagen de la gira Zoo TV Tour, la mejor que nunca han hecho – o harán – U2 en su vida, es la de los clásicos coches Trabant de la Alemania del este colgando de su mastodóntico escenario. «Todo lo que sabes es mentira», advertían desde las pantallas de sus conciertos.

La imagen de la gira «Zoo TV Tour» es la de los viejos coches Trabant, símbolo de lo que había sido Berlín oriental, colgando de su enorme escenario.

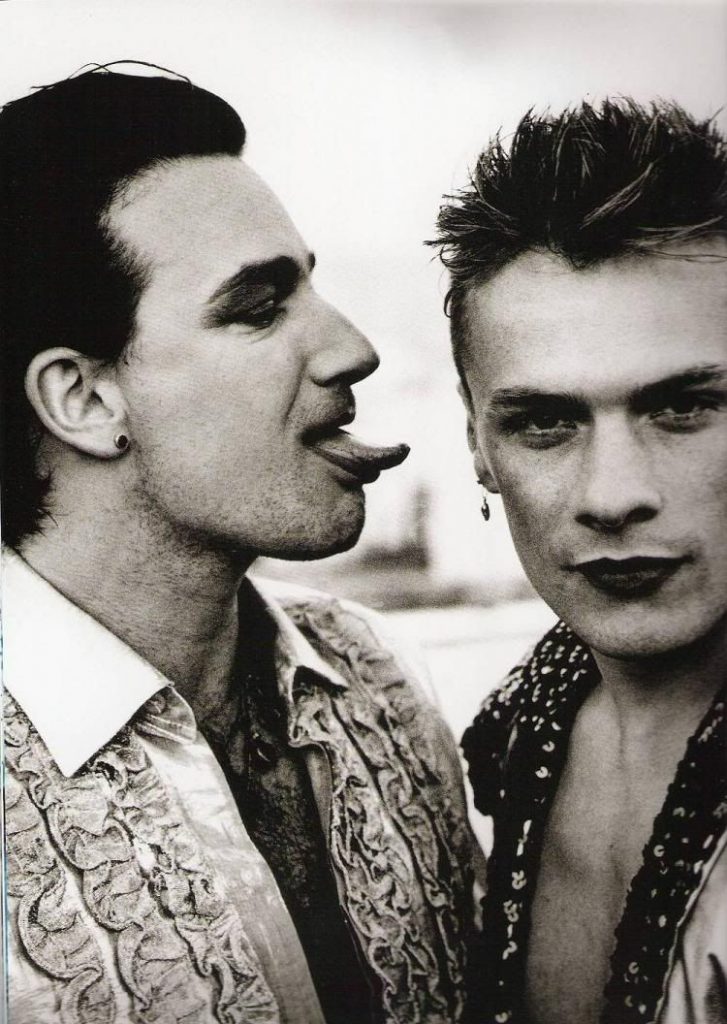

Los irlandeses se propusieron enterrar para siempre el árbol de Joshua. Renegar de su mesianismo, de su cristianismo militante, de sus verdades absolutas. De su estampa de ilustres samaritanos. Y lo consiguieron de pleno, con una reinvención absolutamente inesperada, para la que encontraron refugio en la urbe que reflotó las carreras de David Bowie, Nick Cave, Iggy Pop o Depeche Mode: Berlín, la ciudad Fénix. La que siempre renace, no importa las bombas que le caigan encima.

Entonces, en 1991, nadie podía aventurar que – con el tiempo – Achtung Baby (Island, 1991) acabaría siendo considerado el mejor disco en toda la carrera de los irlandeses. Hasta hoy, no han logrado jamas rebasar aquel listón. Ni acercarse siquiera a él.

Quizá no sea el favorito de la mayoría de sus fans, que se quedarán con discos anteriores, pero sí es el predilecto para el grueso de la crítica y para todos aquellos que siempre valoraron su capacidad de reformulación, sus dosis de ironía, su habilidad para mutar en un ente creativo que sonaba igual y distinto a la vez. Hoy, treinta años después, lo tenemos asumido: es la cima de su carrera.

Nadie esperaba que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. fueran a ser capaces de asumir tal cantidad de influencias en tan poco tiempo, dando lugar a una atinadísima reconversión que pavimentó el camino para sus interesantes aunque desiguales años noventa. Escucharon música electrónica. Rock alternativo. Rock industrial. Estudiaron nuevas técnicas de grabación. Aprendieron a mudar de piel sin dejar de ser ellos mismos. Resulta difícil pensar que no fueran conscientes de que aquel era un envite histórico. Una gran encrucijada.

Sociedad de consumo, confusión informativa e ingentes dosis de ironía

Y se alimentaron también de las contradicciones de la sociedad de consumo y de aquellos flujos comunicativos que tan sofisticados e inflamables nos parecían entonces. Y eso que -ay- ni siquiera existían los teléfonos móviles, internet ni las redes sociales: en su gira Bono se convertía en MacPhisto, un trasunto del diablo, o en la mosca de «The Fly», mientras de las tramoyas del imponente escenario colgaban monitores de televisión o teléfonos (sí) móviles y se programaban conexiones en directo vía satélite con otros rincones del planeta. Por vez primera irradiaban ironía, sentido del humor, capacidad para reírse de sí mismos.

¿Qué decir de sus canciones? ¿Hay alguna de las once que no sea un clásico indiscutible? El zumbido de la guitarra de The Edge en la cautivadora «The Fly», la seductora perversidad de «Zoo Station», el ritmo despreocupado de «Mysterious Ways», las predicciones en torno a la realidad virtual de «Even Better Than The Real Thing», la majestuosidad de esa balada definitiva que es «One» (cuando nadie pensaba que el molde de «With or Without You» pudiera ser replicado con solvencia), el ensoñador estribillo de «Ultra Violet (Light My Way)»… ninguna sobra, ninguna es redundante.

La espectacular gira ZOO TV, con la que lo presentaron, marcó también su cumbre sobre los escenarios. De febrero de 1992 a diciembre de 1993. Un ejercicio de inteligente travestismo sonoro para el que contaron con un apabullante andamiaje en el que, a diferencia de posteriores montajes (suyos y de otras bandas de rock de estadio), cada elemento tenía un sentido. No eran gadgets meramente decorativos. No era relleno de cartón piedra. Contaron con Pixies, The Fatima Mansions, The Sugarcubes o Pearl Jam de teloneros. Todo un cambio de paradigma.

Pulso a la historia en mayúsculas

1991 fue un año de cambios profundos en la música popular. Se avecinaba un giro en los gustos del gran público. El grunge enseñaba los dientes. El rock y la música electrónica empezaban a maridar. Lo alternativo empezaba a cotizar.

U2 corrían el riesgo de quedar en fuera de juego, relegados a la condición de dinosaurios. Y los estudios Hansa de Berlín, ciudad que también proyectaba la imagen de una honda transformación sociopolítica, liquidando la dualidad ideológica de la Guerra Fría, acabaron erigiéndose en el crisol del que brotó una de las mutaciones más memorables del pop y el rock de aquel tiempo.

Y a día de hoy, aunque todo aquello sea ya historia, una historia muy lejana para generaciones que ni siquiera la vivieron y puede que ni la hayan estudiado, estas once canciones siguen reteniendo todo su fulgor intacto. Justo lo que se espera, al fin y al cabo, de un clásico al que -con razón- nadie se atreve a toser. Empezando por ellos mismos.