Lorde como metáfora del éxito esquivo

La artista neozelandesa publica un esperado tercer trabajo de corte intimista y espiritual, con sonoridad folk clásica, desmarcándose de un éxito que la atenazaba tanto como a otras compañeras de generación.

Muy sombrío debe pintar el estrellato en la actualidad para que tantas figuras emergentes renieguen de él. Y para que además lo reflejen del modo en que lo hacen sus canciones. Hay un cambio, sin duda, en el paradigma que descorchó Madonna en los años ochenta y que luego olfatearon discípulas aventajadas como Britney Spears, Lady Gaga o Ke$ha: aquello era un asalto a la cima sin complejos, sin remordimientos, sin cuestionarse que cualquier atajo para copar las listas de éxitos podía ser válido. La fama era un valor apetecible en sí mismo. Acumular discos de oro y optar a vivir en un buen casoplón, también. No había nada en ello por lo que sentir remordimiento.

Hoy en día, Taylor Swift, Billie Eilish, Clairo, Lana Del Rey y también -cómo no- la neozelandesa Lorde muestran abiertamente las heridas y las contradicciones de su éxito en sus canciones y en sus pronunciados giros estilísticos. Es como si nunca lo hubieran esperado, y este les hubiera pillado con el pie cambiado. Como si no tuvieran nada que celebrar. Como si su propio estereotipo les ahogase.

Es como si no hubieran estado realmente preparadas para esa repercusión que las redes sociales (y cómo estas pueden combar y malear su propia imagen) no hace más que amplificar, hasta el punto de que su vida privada y creativa acaban siendo la misma cosa, emborronados sus límites hasta confundirse. Que todas ellas sean mujeres, y nosotros nos hagamos eco, tiene más que ver con su mayor facilidad para mostrar su vulnerabilidad a través de su música de la que tradicionalmente han blandido los hombres, aunque también eso está empezando a cambiar. Por suerte. Hay muchas masculinidades ya en liza. También en el mundo de la música.

Lo curioso es que esa búsqueda interior, esa reafirmación de su propia personalidad tratando de no pagar más peajes ni atravesar más servidumbres de las necesarias, tenga mucho que ver con formas de componer música que hunden sus raíces en estilos y géneros con décadas de recorrido, casi siempre acrisolados en tiempos en los que ni ellas mismas habían nacido.

Choca un poco que artistas a quienes aún podemos considerar de la generación Z exhiban ahora esa fijación con el folk de los años setenta, con el legado de Laurel Canyon, con el pop soleado de la costa oeste norteamericana, con el sunshine pop incluso. Choca en primera instancia pero no debería extrañar: al fin y al cabo hablamos de un caudal musical tan vasto como eterno, susceptible de miles de lecturas y actualizaciones. Lorde tiene ahora 24 años, por cierto. Y muchas lecciones bien aprendidas.

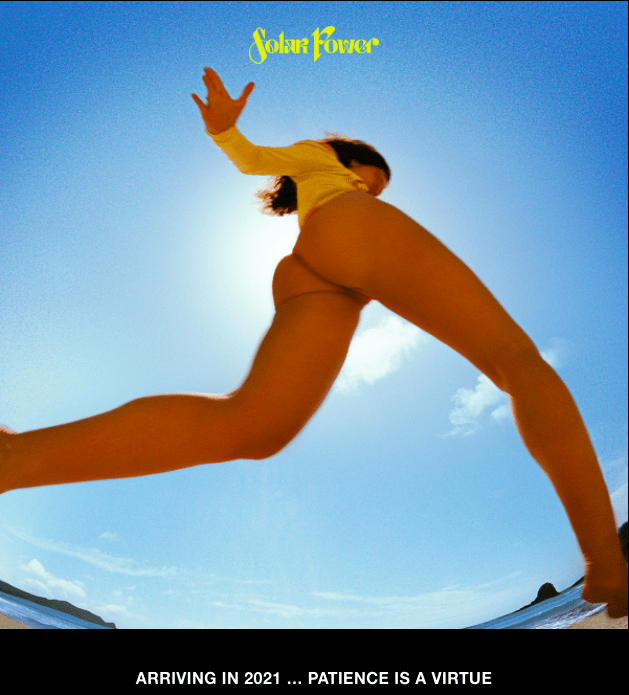

Todo esto viene a cuento porque Solar Power (Lava/Universal, 2021), que es como se llama su tercer y último disco, cumple con esas premisas, hasta cierto punto compartidas por lo último de Clairo o Taylor Swift (sobre todo) y con lo de Billie Eilish (algo menos, o puede que bastante menos). Tiene también su lógica, desde el momento en que ahí está el dúctil Jack Antonoff a la producción, aunque cierto es que también estaba presente en un Melodrama (Lava/Universal, 2017) cuyo goteo de hits instantáneos no tiene nada que ver con esta colección de letanías de anhelo espiritual, conciencia medioambiental (el disco no se edita en CD) y paz interior. Hasta su tema titular reconoce estar inspirado en el gospel lisérgico de «Loaded», de Primal Scream. Otra vez el retrovisor fijado en un arco temporal de varias décadas.

Es eso que los anglosajones llaman un grower. Un trabajo que demanda sucesivas escuchas para ir creciendo en la sesera de quien lo escucha. Un disco de perfil bajo, sin ganchos inmediatos, sin argumentos que se adhieran a la mollera en primera instancia. Una colección de canciones serenas, minimalistas, de una tranquilidad casi oceánica («Oceanic Feeling» se llama una de ellas), muy neozelandesa, muy de comunión con la madre naturaleza y de distanciamiento con el falso oropel del show business norteamericano.

Ha sido acogido con tibieza por la crítica, y con división de opiniones por su público natural, y también es comprensible. No solo por su estilo, sino también porque recoge no pocos momentos en que bordean peligrosamente la cantinela insustancial, la sombra del muzak. Como si se quisiera parecer a aquellos discos de hace veinte años de Regina Spektor, Jewel, Lisa Loeb o Nelly Furtado, cuando quizá le hubiera lucido mucho más un acercamiento al registro de la kd Lang de Invincible Summer (Warner, 2000), por ejemplo. Pero es encomiable que una estrella tan joven se pregunte, se interrogue sobre sí misma y el rol que representa, y regatee a su propia sombra mostrando un crecimiento inusual para su bagaje. Así es como se suelen edificar las carreras de gran calado: quemando etapas a la velocidad de la luz. Equivocándose y acertando.