La portada y el disco que encumbraron a Albert Pla

Treinta años se cumplen de la obra que dio la vuelta a la rumba catalana como un calcetín a base de irreverencia, sarcasmo, sensibilidad y honestidad insobornable.

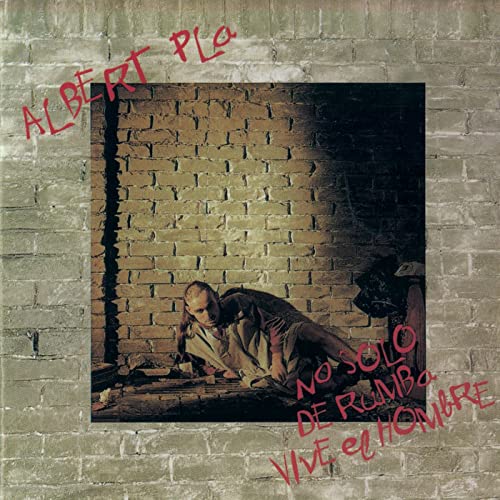

Descarnada, sórdida, feísta. Una estampa del submundo. La imagen de alguien que vive al margen de la sociedad, posiblemente víctima del síndrome de Diógenes, oculto en la oscura humedad de cualquier cloaca. En el lado salvaje de la vida. En los arrabales de la sociedad respetable.

Ladrillos grises. Letras escritas en rojo con un trazo nervioso, en mayúsculas, como si las minúsculas fueran solo patrimonio de quienes tienen estudios universitarios y toman apuntes a diario. Un cubo de basura abierto. Y un hombre con la cabeza rapada por arriba y el pelo largo asomando por la parte de atrás, como un crusty de los que poblaban las primeras raves británicas.

Es la cubierta que firmó el músico y diseñador gráfico Ramon Sauló para No solo de rumba vive el hombre (1992), el disco de Albert Pla, su gran obra maestra, que justo ahora cumple treinta años. Una rotunda declaración de principios acerca de cómo subvertir el arte, la tradición y algunos valores que parecían intocables.

El hombre de aspecto asocial de la portada es el propio Albert Pla, quien entonces contaba 25 años. Hacía falta valor, con esa edad, para atreverse a algo así en aquella Catalunya pujoliana y bienpensante, que no estaba preparada para que alguien le diera tal revolcón al género que había popularizado décadas antes Peret.

Hacía falta también valor para que una multinacional, como era BMG Ariola, se diera respaldo. Hoy quizá sería impensable que una gran discográfica apostada por un producto tan procaz, deslenguado, antimonárquico y descreído.

Era 1992. Pocas veces se ha resaltado el valor de aquella portada. Sobria, nada espectacular, puede que algo deudora de la estética de aquella primera mitad de los noventa, pero (al fin y al cabo) acorde con lo que cabe exigirle a una buena cubierta de disco: que represente con fidelidad su contenido. Clásica, en resumen. Su responsable, Ramon Sauló, tenía claro lo que se llevaba entre manos: era cantautor desde finales de los años setenta, autor de una discografía corta e intermitente (desde 1976 a 2008), dentro de los cauces de la cançó, que dejaría de lado durante largas temporadas para primar su trabajo como diseñador gráfico.

Era este el cuarto disco de Albert Pla, y en él se reveló como un excelente fabulador. Un extraordinario contador de historias, nadando a la contra del ambiente generalizado en aquella España de los grandes fastos, olímpicos, culturales y expositivos: estas nueve canciones son el reverso amargo, turbio y cabroncete de aquel triunfalismo hispano, forjado en cartón piedra.

«Nueve canciones que son como el reverso amargo de la España triunfalista de los fastos del 92».

La voz de Albert Pla podía resultar irritante, molesta, disruptiva por lo que tuvo siempre de poco ortodoxa. Pero deslumbró precisamente por eso, entre muchas otras cosas. Por su habilidad para erigirse en un artista diferente. En un talento inclasificable. En una voz propia e indomable. En alguien sin pelos en la lengua y con el talento suficiente como para hacer de la irreverencia una herramienta al servicio del arte, y no del chascarrillo fácil.

Las mejores cualidades de su música están aquí bien presentes, no apropiándose de la rumba para plegarse a ella sino sirviéndose de ella para decir lo que nos quiere decir, supeditándola a su mensaje y a su filosofía creativa. Están aquí el Albert Pla más ácido y cruel («Joaquín El Necio»), el más ácrata («Carta al Rey Melchor»), el más saleroso («Salsa Pa’l Nene»), el más guasón («La dama de la guadaña»), el más tierno («Nuestro jardín») y el más inquietante («Enterrador de cementerios»).

Una obra maestra, en resumen, que no ha hecho más que revalorizarse con el paso del tiempo.