Ponga un pitufo en su estéreo

De un tiempo a esta parte está cundiendo la aceleración en la voz de algunos músicos para hacerla sonar infantilizada, con fines estéticos pero también éticos, y conectando con una moda de hace más de dos décadas.

Una de las consecuencias del uso de un artefacto como el tan denostado autotune ha sido el de alterar la percepción de la personalidad de quien lo utiliza. En un principio utilizado (de forma mayoritaria) en el mundo del trap y del reggaeton, y por ello tan mal visto por los puristas de turno -quizá sin recordar que Cher ya le atizó a base de bien al invento para petarlo en las listas de éxitos hace más de veinte años con «Believe»– , el autotune, que tanto tiene en común con el vocoder clásico de la música disco (que les pregunten a Daft Punk), ha ido permeando en la música pop de los últimos años hasta normalizar su presencia. Proyectos nacidos en el indie rock de guitarras, como Bon Iver o Lambchop, lo han naturalizado.

Hablamos de músicos que quieren dejar de parecerse a sí mismos. Experimentar jugando al equívoco de personalidad, sexo y edad, aunque todos sepamos perfectamente quiénes se ocultan tras sus alias creativos. A recrear una ficción en la que los límites de esa personalidad se emborronan, muy en consonancia con un tiempo tan líquido como el que vivimos, en el que las tradicionales definiciones de género están quedando radicalmente obsoletas para definir la complejidad de nuestro tejido social. Hasta ahí, todo normal. O previsible, deberíamos decir, que lo de la normalidad es un concepto que deberíamos someter a revisión cada cierto tiempo. Cada vez con más frecuencia.

De un tiempo a esta parte, ocurre también que la deformación de la voz está adquiriendo un tono cada vez más infantil. Al menos en muchos casos. El pitch (es decir, la velocidad a la que se reproduce una voz) se altera artificiosamente hasta hacer que suene tremendamente aguda. Infantil. Como si nos hubiéramos quitado varias décadas de encima y volviéramos a la niñez. Sí, es el efecto apitufado. Algo que sonará bastante familiar a cualquiera que haya vivido los años noventa desde la adolescencia en adelante. Irritante para muchos. Todo depende del uso.

«Tendencia o solo coincidencia astral, el caso es que cada vez son más los músicos que incrementan el pitch de sus voces para sonar apitufados«.

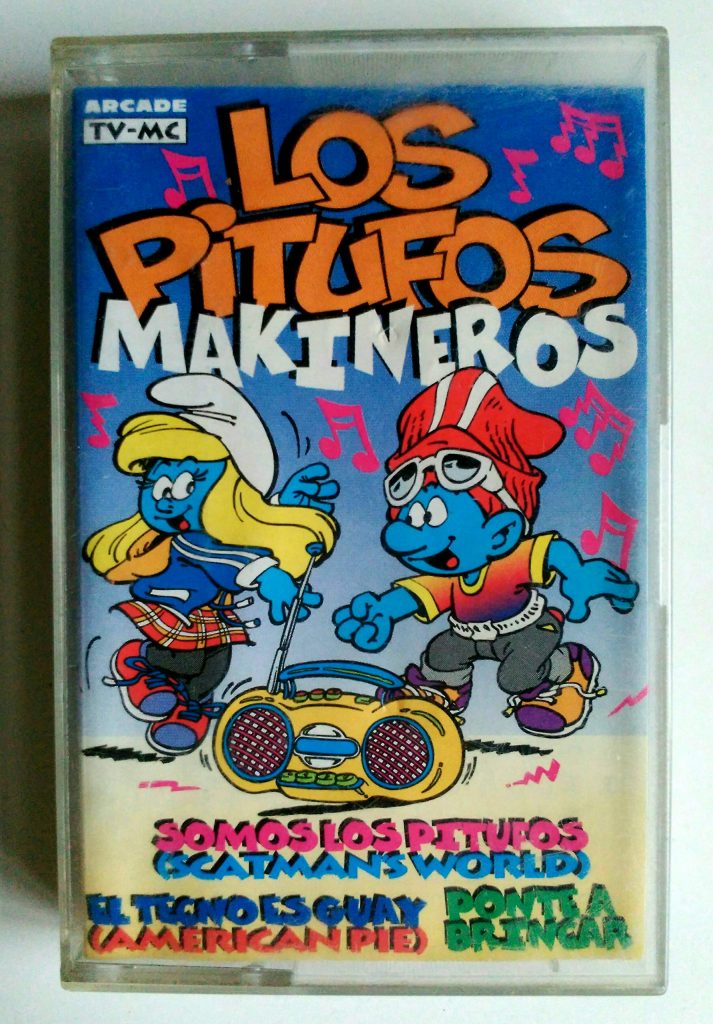

Quizá no se pueda hablar aún de tendencia, y tan solo se trate de una coincidencia astral. Pero cunde la sospecha, justo cuando han pasado ya unos 25 años del brote de aquella música electrónica hiperacelarada, estridente, presidida por gargantas anfetamínicas que parecían haber aspirado un globo de helio. Se le llamó happy hardcore, triunfó en las discotecas holandesas, belgas y británicas, y llegó a nuestro país (para estas cosas siempre hemos sido diferentes) filtrada a través de las sesiones de discotecas como la catalana Pont Aeri o la valenciana Masía y recopilaciones como Los Pitufos Makineros. Hay toda una generación que se crió (musicalmente) escuchando música que parecía cantada por Alvin y Las Ardillas o por el pitufo gruñón, el fortachón o el tontín. Quizá algunos y algunas arrastren aún las secuelas.

El caso es que me he topado en muy poco tiempo con varios músicos, de inclinaciones de lo más diversas, que se han prestado a recuperar esa técnica, desde hace años desterrada. En parte porque la nostalgia es muy golosa y ya se sabe lo que ocurre cada veinte años con las modas cíclicas. En parte porque lo asumen como una travesura con la que seguir jugando a ser otro yo, algo perfectamente lícito y también muy efectivo cuando se hace con cierto sentido de la medida.

Ferran Palau lo hizo en «Amor», una de las canciones de su excepcional Parc (Hidden Track, 2021), y dijo que obedecía al deseo de no tomarse demasiado en serio a sí mismo. Seguramente latía también el deseo por aprehender esa complejidad identitaria que bulle en nuestro tejido social, y que a él le toca bien de cerca, y hacerlo desde la empatía. El amor, tal cual lo describe su letra, sencilla y directa.

También lo han probado con un propósito similar al de Palau pero un resultado bastante más postizo, a mi entender, los británicos Coldplay en uno de los cortes más desconcertantes de su pretencioso (y seguramente sea lo más suave que se pueda decir de él) Music of the Spheres (Parlophone, 2021). Se llama «Biutyful» y discurre sobre un colchón parecido al del hip hop instrumental, con la voz apitufada de Chris Martin cantándonos las excelencias de su visión mística, cósmica y cuqui del amor, sobre «una luna de melón». Se me escapa la connotación en inglés del entrecomillado, pero es literal.

Hay también quien se toma aquella herencia, trasunto de un sonido de resaca post rave muy de los años noventa (a medida que la calidad de las drogas empeoraba, la música se veía en la necesidad de acelerarse), desde una perspectiva más sesuda e indagatoria a la par que lúdica. Es lo que hace el DJ y productor británico Danny L Harle en discos como Harlecore (Mad Decent-Music As Usual, 2021), un efervescente tratado de música electrónica que bucea sin disimulo en el happy hardcore y la mákina de los años noventa.

Lo hizo filtrándolos a través de la ausencia de prejuicios de quien no los ha vivido ni como teenager: nació en 1990- y que presentó, ironías del destino, hace unos días en plena costa valenciana, dentro del Primavera Weekender de Alfàs del Pi (muy cerca de Benidorm) y ante un público al que debía sonarle muy familiar tal desbarre de beats, estribillos eufóricos y voces infantilizadas en modo metralleta. Él se lo pasó en grande. Y el público, también.

Quizá sean solo destellos de un tiempo mudable, en el que pasado y presente se entrelazan con vistas a un futuro que nadie es capaz de predecir. En el que los mil afluentes de la música popular muchas veces conviven sin el marco mental en el que nos movíamos antes de internet, con multitud de sonidos pululando en paralelo sin los ya viejos contextos que nos servían de guía. ¿Menos prejuicios? Seguro. ¿Más necesidad de explicar quiénes somos y, sobre todo, de dónde venimos? También.